Doris Liebermann

Abschrift

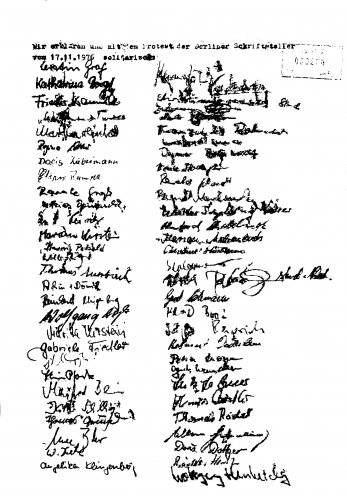

Jena, Herbst 1976. Am 18. November sprechen die Mitglieder der Jungen Gemeinde Jena-Stadtmitte über die Ausbürgerung Wolf Biermanns. Die Jugendlichen sind sich einig, dass man irgendetwas gegen diese staatliche Willkür tun muss. Wolf Biermann ist für viele von ihnen ein wichtiges Sprachrohr: Er singt und schreibt, was die Jugendlichen denken, fühlen und hören wollen. Insgesamt unterschreiben 58 junge Jenenser die Petition der Berliner Schriftsteller (Offener Brief), die gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns Protest erheben.

Am 17. November 1976 telefoniert die 22-jährige Doris Liebermann mit dem Schriftsteller Jürgen Fuchs und lässt sich von ihm den Text der Petition diktieren. Jürgen Fuchs wohnt zusammen mit Frau und Tochter bei Robert Havemann in Grünheide bei Berlin. Doris Liebermann tippt den Text auf ihrer Schreibmaschine ab und fertigt mehrere Durchschriften an. Das Kohlepapier, das für die Durchschriften nötig ist, wirft sie in den Papierkorb. Am nächsten Morgen wird sie verhaftet, denn Stasi-Leute finden das Kohlepapier. Es folgt ein 48 Stunden andauerndes Verhör.

Die Stasi will offenbar von ihr hören, dass Robert Havemann der „Kopf der Organisation“ ist. Der Haftbefehl gegen Doris Liebermann wird begründet mit „Beihilfe zu staatsfeindlichen Handlungen“. Trotzdem wird sie freigelassen, weil, wie sie heute vermutet, die Kirche sich für sie und andere Jenenser Theologiestudenten eingesetzt hatte. Nach ihrer Entlassung unterstützt sie andere Inhaftierte, unter ihnen auch ihren Freund, den Sozialdiakon Thomas Auerbach.

Im Frühsommer 1977 teilt ihr der Rechtsanwalt Wolfgang Schnur, der inoffizieller Mitarbeiter der Stasi ist, mit, dass Thomas Auerbach seiner Ausreise zugestimmt habe und dass sie als Angehörige ebenfalls ausreisen dürfe. Unter diesem Druck stimmt sie schließlich zu. Am 2. September 1977 werden Thomas Auerbach, Kerstin Graf, Wolfgang Hinkeldey, Marian Kirstein, Gerd Lehmann, Bernd Markowsky und Walfred Meier nach West-Berlin ausgewiesen. Am 17. Dezember 1977 folgen die Angehörigen, unter ihnen auch Doris Liebermann. Zusammen mit den anderen ausgebürgerten Jenensern versucht sie den Kontakt zu den alten Freunden aufrechtzuerhalten: Sie treffen sich in Polen und in der Tschechoslowakei. 1982 erhält sie jedoch auch in die CSSR Einreiseverbot.

Biografische Angaben zu Doris Liebermann finden sie im Personenlexikon.

Zitierempfehlung: „Doris Liebermann“, hrsg. v. Bundeszentrale für politische Bildung und Robert-Havemann-Gesellschaft e.V., letzte Änderung Februar 2023, www.jugendopposition.de/145515

Zum Anschauen des Videos benötigen Sie Javascript oder Flash

- Doris Liebermann - Aktivitäten der Jungen Gemeinde Stadtmitte

- Doris Liebermann - Jugend und Politisierung

- Doris Liebermann - Die Unterschriftenliste der Jungen Gemeinde Stadtmitte

- Doris Liebermann - Die Verhaftung

- Doris Liebermann - Reaktionen auf Verhaftungen

- Doris Liebermann - Erfahrungen mit Rechtsanwalt Wolfgang Schnur

- Doris Liebermann - Die Ausreise

- Doris Liebermann - In West-Berlin

- Doris Liebermann - Rückblick

- weitere Videos