Michael Heinisch-Kirch

Abschrift

Abschrift

In Frankfurt/Oder, das in direkter Nähe zur polnischen Grenze liegt, leben viele Angehörige der Grenztruppen der DDR mit ihren Familien. Der 1964 geborene Michael Heinisch, wie er damals heißt, ist als Pfarrerskind bei den Eltern seiner Freunde nicht gerne gesehen und darf viele deshalb nicht zu Hause besuchen. Anders verhält es sich in seinem eigenen Elternhaus. Als Pfarrhaus steht es allen offen und Oppositionelle aus der ganzen Stadt treffen sich dort, um zu diskutieren.

"Ein Freund, von dem man seinen Eltern zu Hause nicht erzählen durfte"

Michael Heinisch ist auf Grund seines christlichen Hintergrunds nicht Teil der DDR-Jugendorganisationen. Anders als seine Mitschülerinnen und Mitschüler nimmt er nicht an den Treffen von Jungpionieren und der Freien Deutschen Jugend (FDJ) teil. Seine Lehrer und Lehrerinnen lassen ihn spüren, dass sie mit dieser Entscheidung nicht einverstanden sind. So wird Michael Heinisch im Gegensatz zu Anderen in der Schulöffentlichkeit beispielsweise nicht für besondere Leistungen gelobt. Manche Lehrer betonen vor der Klasse, dass Michael Heinisch aufgrund seines Kirchenhintergrundes "anders" und kein guter Umgang sei.

Freunde und Gleichgesinnte findet Michael Heinisch in der Jungen Gemeinde (JG). Dort lernen die Jugendlichen viel über Friedens- und Umweltthemen, die im sozialistischen Schulunterricht anders oder gar nicht thematisiert werden. Michael Heinisch ist Feuer und Flamme für die Ideen der unabhängigen Friedensbewegung in der DDR. Stolz trägt er daher den Aufnäher mit dem Bibelzitat "Schwerter zu Pflugscharen", das Symbol der Friedensbewegung in der DDR, auf seinem Parka. Bei einem Spaziergang durch die Frankfurter Innenstadt wird er von Volkspolizeibeamten aufgefordert, den Aufnäher sofort zu entfernen. Nachdem er sich weigert dies zu tun, verbringt Michael Heinisch seine erste Nacht im Gewahrsam der Volkspolizei. Am nächsten Morgen schneiden die Beamten das Emblem aus Michael Heinischs Parka. Erlebnisse wie diese lassen Michael Heinisch mehr und mehr am politischen System der DDR zweifeln.

"Dienst an der Waffe? – Nicht für diesen Staat!"

Die Möglichkeit den Wehrdienst zu verweigern ist in der DDR nicht vorgesehen. Jeder männliche DDR-Bürger soll seinen Beitrag zur Verteidigung ihres sozialistischen Vaterlandes leisten. Michael Heinisch sieht nicht ein, sich für das Land einzusetzen, dessen Vertreter ihn drangsalieren und auf Grund seiner Meinung unterdrücken. Auch der Dienst als Bausoldat kommt für ihn nicht in Frage. Auf die Verweigerung des Wehrdienstes steht in der DDR faktisch eine Gefängnisstrafe. Da es dem internationalen Ruf des selbsternannten Friedensstaates DDR jedoch schaden würde, tausende junger Menschen wegen der Verweigerung des Wehrdienstes ins Gefängnis zu sperren, ereilt diese Strafe in den achtziger Jahren nur noch wenige. Michael Heinisch muss sich halbjährlich beim Wehrkreiskommando melden. Am Ende bleibt ihm die angedrohte Freiheitsstrafe erspart.

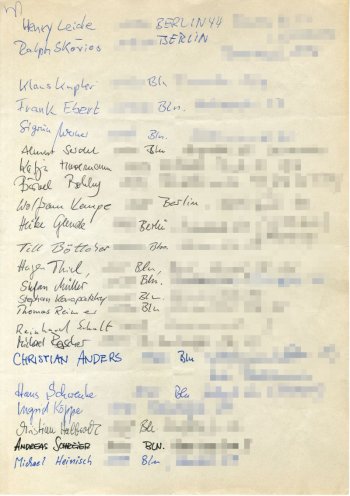

Später schließt sich Michael Heinisch dem Freundeskreis Wehrdiensttotalverweigerer an, in dem sich eine bunte Gruppe junger Männer für die Interessen derjenigen einsetzt, die ähnlich wie Michael Heinisch keinen Dienst mit der Waffe leisten wollen. Denn auch wenn die jungen Männer wegen ihrer Verweigerung nicht ins Gefängnis müssen, sind sie praktisch von der DDR-Gesellschaft ausgeschlossen. Eine Ausbildung oder ein geregeltes Arbeitseinkommen sind ihnen oft nur in kirchlichen Einrichtungen möglich.

"Wenigstens ein Gebet muss doch abgedruckt werden dürfen!"

1983 beginnt Michael Heinisch der bei der Stephanus-Stiftung in Berlin-Weißensee eine kirchliche Ausbildung zum Sozialdiakon. Durch diese Arbeit kommt Michael Heinisch mit vielen unangepassten Jugendlichen in Kontakt. Darunter Skinheads, Punks und viele andere Anhänger jugendlicher Subkulturen, die nicht in das Ideal eines sozialistischen Staatsbürgers passen.

Im Oktober 1988 nimmt Michael Heinisch erstmals an einer Demonstration teil. Grund dafür ist, dass nach Prüfung der Nummer 40/88 der regionalen Kirchenzeitung für Berlin-Brandenburg "Die Kirche", durch das DDR-Presseamt zwei vermeintlich staatskritische Gebete nicht veröffentlicht werden dürfen. Aus Protest gegen die staatlichen Streichungen bleiben diese Stellen in der neuesten Ausgabe leer. Damit ist die Zensur öffentlich und für jeden sichtbar. "Wenigstens Gebete müssen doch noch gedruckt werden dürfen! Uns reicht‘s, wir gehen demonstrieren!", denken sich Micha und viele andere. Sie wollen dem Staatsrat einen Brief überbringen, in dem sie die Abschaffung der Zensur fordern. Das Gelände des Konsistoriums der evangelischen Kirche in der Neuen Grünstraße, in der die Demonstration am 10. Oktober 1988 beginnen soll, ist durch Sicherheitskräfte umstellt. Dank eines beherzten Sprungs über eine Mauer schafft es Michael Heinisch auf das abgesperrte Gelände zu den wenigen Freundinnen und Freunden zukommen, die sich schon vorher versammeln konnten. Kurz nachdem der Demonstrationszug die Grundstücksgrenze des Konsistoriums überschreitet, stoppen Beamte der Volkspolizei und Mitarbeiter der Staatssicherheit den Zug. Michael Heinisch wird zusammen mit den anderen auf LKW verladen und muss die Nacht im Gefängnis verbringen. In der folgenden Zeit enden viele Demonstrationen für Michael Heinisch mit einem eintägigen Aufenthalt in einer Zelle, und die Staatssicherheit ist fortan sein ständiger Begleiter.

OV "Protestant"

Eines Tages überrascht Michael Heinisch einen Stasi-Beamten, wie dieser gerade seine Wohnung durchsucht. Michael Heinisch fragt, wie er denn in die Wohnung gekommen sei. Der Stasi-Beamte erwidert nur: "Ich habe einen Schlüssel." Die Überwachung durch die Staatssicherheit gehört in dieser Zeit für Michael Heinisch zum Alltag. Meist, wenn er abends in seine Wohnung kommt, führt ihn der erste Weg zu seinem Badeofen, den er eigentlich für das Erhitzen von Badewasser nutzt. Dort verbrennt er aus Vorsicht vor der Verfolgung der Staatssicherheit und um andere zu schützen potentiell verdächtiges Material aus seinen Taschen. Die Staatssicherheit dokumentiert seine Taten im Operativen Vorgang "Protestant".

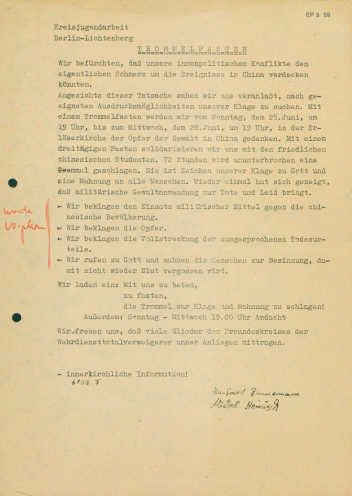

Durch seine Arbeit als Jugenddiakon in Berlin-Lichtenberg hat Michael Heinisch Zugang zu einer Druckmaschine, einen eigenen Dienstwagen und einen Schlüssel zu den Räumen der Erlöserkirche. Für jeden, der für seine unabhängige Oppositionsarbeit einen Raum braucht, öffnet Michael Heinisch die Erlöserkirche oder stellt die Druckmaschine zur Verfügung. Das tut er oft, ohne sich die Genehmigung der Kirchengemeinde einzuholen. Bevor diese reagieren kann, haben die Veranstaltungen meistens schon begonnen.

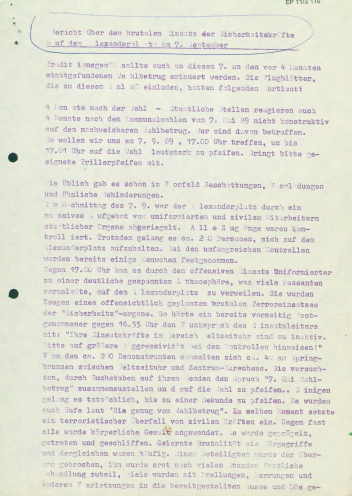

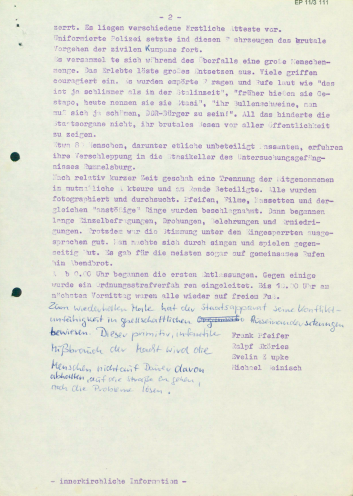

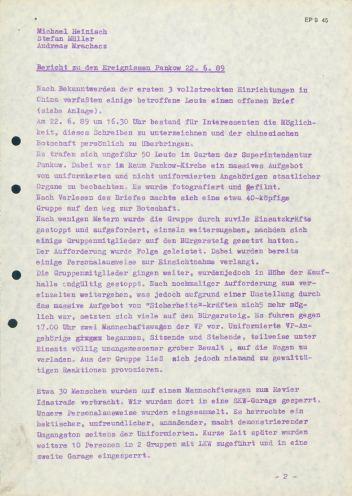

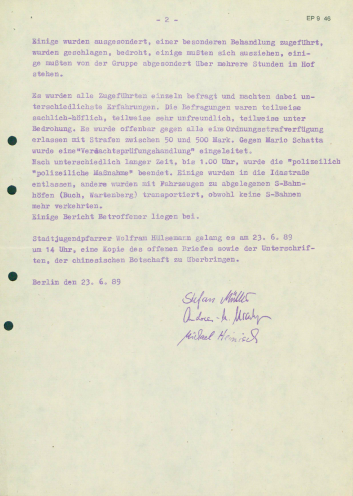

Mit dem Weißenseer Friedenskreis beteiligt sich Michael Heinisch an der Aufdeckung der Kommunalwahlfälschung vom 7. Mai 1989. Er und seine Freunde demonstrieren nun an jedem Siebenten eines Monats für freie Wahlen. Außerdem solidarisiert er sich in verschiedenen Aktionen mit der chinesischen Demokratiebewegung und öffnet für die Aktion "Trommelfasten für die Opfer der Gewalt in China" beispielsweise die Türen der Erlöserkirche. Im September 1990 gehört er außerdem zu den Besetzerinnen und Besetzern, die unter dem Motto „Die Akten gehören uns!“ die ehemalige Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg besetzen.

Noch im Herbst 1989 beschließt Michael Heinisch, sich zukünftig vorrangig auf die sozialdiakonische Arbeit zu konzentrieren und engagiert sich seitdem in diesem Bereich.

Zum Anschauen des Videos benötigen Sie Javascript oder Flash

- Michael Heinisch-Kirch - Mauerfall am 9. November 1989 in Berlin

- Michael Heinisch-Kirch - Familiärer Hintergrund

- Michael Heinisch-Kirch - "Ein Freund von dem man zu Hause nicht erzählen durfte"

- Michael Heinisch-Kirch - Zum Studium nicht zugelassen

- Michael Heinisch-Kirch - Schwerter zu Pflugscharen

- Michael Heinisch-Kirch - Militarismus in der Schule

- Michael Heinisch-Kirch - Politisierung

- Michael Heinisch-Kirch - Wehrdiensttotalverweigerung

- Michael Heinisch-Kirch - Freundeskreis Wehrdiensttotalverweigerer

- Michael Heinisch-Kirch - Arbeit als Sozialdiakon

- Michael Heinisch-Kirch - Punks in Ost-Berlin

- Michael Heinisch-Kirch - Demonstration gegen den Boykott der Kirchenzeitung im Oktober 1988

- Michael Heinisch-Kirch - Die Staatssicherheit als ständiger Begleiter

- Michael Heinisch-Kirch - Ein Denkmal für den unbekannten Deserteur

- Michael Heinisch-Kirch - Dokumentation der Kommunalwahlfälschung im Mai 1989

- Michael Heinisch-Kirch - Protest gegen die Kommunalwahlfälschung 1 / 2

- Michael Heinisch-Kirch - Protest gegen die Kommunalwahlfälschung 2 / 2

- Michael Heinisch-Kirch - Protest gegen die "Chinesische Lösung"

- Michael Heinisch-Kirch - Trommelfasten für China in der Erlöserkirche

- Michael Heinisch-Kirch - Demonstration am 7. Oktober in Berlin

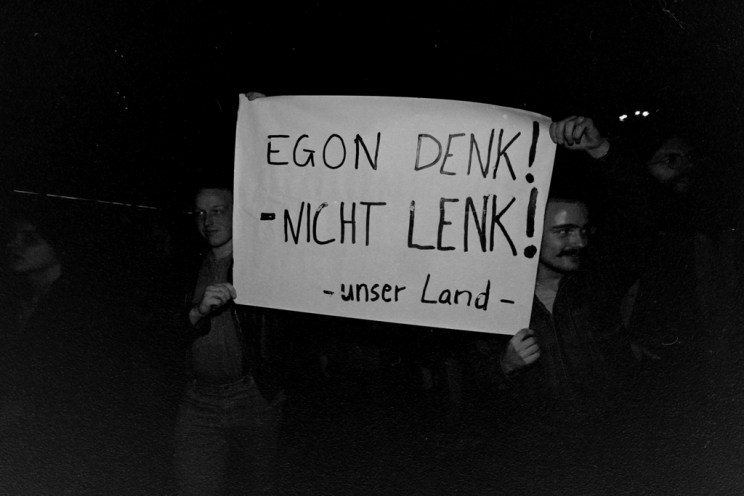

- Michael Heinisch-Kirch - Demonstration gegen Egon Krenz am 24. Oktober in Berlin

- Michael Heinisch-Kirch - Besetzung der ehemaligen Stasi-Zentrale im September 1990

- weitere Videos