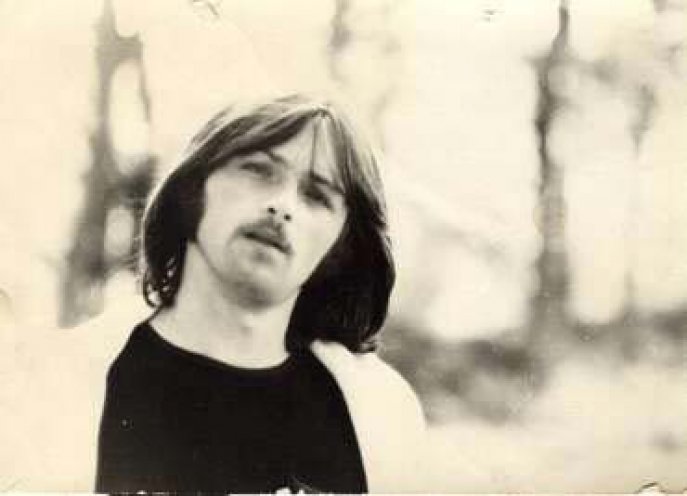

Aram Radomski

Leipzig, heißer Herbst 1989. In den letzten Monaten der DDR fahren die beiden Ostberliner Aram Radomski und Siegbert Schefke trotz Stasi-Überwachung jeden Montag nach Leipzig, um die Montagsdemonstrationen zu filmen. Westdeutsche Journalisten dürfen Ost-Berlin in dieser Zeit nur mit Sondergenehmigung verlassen, und die ist schwer zu bekommen. Sie sind auf Oppositionelle angewiesen. Ohne die Hilfe dieser mutigen DDR-Bürger gäbe es keine Bilder von den Leipziger Demonstrationen im Fernsehen.

Also drehen der Fotograf Aram Radomski und der Journalist und Kameramann Siegbert Schefke heimlich Filme von den demonstrierenden Menschenmassen. In Ost-Berlin treffen sie sich konspirativ in Kneipen oder Wohnungen mit westdeutschen Journalisten, die die Filme nach West-Berlin schmuggeln. Die westdeutschen Sendungen werden auch in den DDR-Haushalten empfangen.

Ihr berühmtester Film stammt von der Leipziger Montagsdemonstration am 9. Oktober 1989 – dem „Tag der Entscheidung“ als 70.000 Menschen friedlich demonstrieren und die Sicherheitskräfte sie nicht mehr aufzuhalten wagen. Die sensationellen Bilder sind noch am selben Abend in den Tagesthemen zu sehen. Um Aram Radomski und Siegbert Schefke zu schützen, wird vom Moderator behauptet, ein italienisches Fernsehteam hätte den Film gedreht.

Aram Radomski arbeitet seit 1987 mit Siegbert Schefke zusammen. Sie machen illegale Fotos und Filme von den Missständen in der DDR – zum Beispiel von den gravierenden Umweltzerstörungen. Die Videokameras und das Filmmaterial besorgt ihnen der ausgebürgerte Oppositionelle Roland Jahn. Er lässt das Equipment von Diplomaten oder Bundestagsabgeordneten, die beim Passieren der Grenze nicht durchsucht werden, in die DDR schmuggeln. Die Beiträge werden im westdeutschen Fernsehen, zum Beispiel bei Kontraste, gesendet. Über diesen Umweg gelangen die Bilder von den zerfallenden Altstädten Leipzigs oder Halberstadts in die ostdeutschen Wohnzimmer.

Ihre illegale Reporterarbeit ist riskant: Aram Radomski und Siegbert Schefke könnten nach DDR-Gesetzen wegen „Agententätigkeit“ bis zu zwölf Jahren Haft bekommen. Für den Fall ihrer Verhaftung filmen sie Selbstporträts und deponieren sie in West-Berlin. Im Notfall sollen diese Beiträge gesendet werden, damit die Öffentlichkeit von ihnen erfährt.

Was die engagierten Journalisten nicht wissen: Sie werden die ganze Zeit von einem ihrer Freunde im Auftrag der Stasi bespitzelt. Das entdecken sie erst nach 1989. Die Frage, warum die Stasi sie trotz ausreichender Beweislage nie inhaftierte, lässt sich schwer beantworten. Möglicherweise hoffte sie, durch die Fotos und Filme andere noch unbekannte Oppositionelle aufzuspüren.

Biografische Angaben zu Aram Radomski finden sie im Personenlexikon.

Zitierempfehlung: „Aram Radomski“, hrsg. v. Bundeszentrale für politische Bildung und Robert-Havemann-Gesellschaft e.V., letzte Änderung Dezember 2019, www.jugendopposition.de/145500

Zum Anschauen des Videos benötigen Sie Javascript oder Flash

- Aram Radomski - Im Gefängnis

- Aram Radomski - Jugend und Politisierung

- Aram Radomski - Bilder aus der DDR

- Aram Radomski - Endzeitstimmung in der DDR

- Aram Radomski - Filmaufnahmen von den Leipziger Montagsdemonstrationen

- Aram Radomski - Unter Beobachtung der Stasi

- Aram Radomski - Der Mauerfall am 9. November 1989

- Aram Radomski - Rückblick

- weitere Videos