Verbotene Bücher – Die Gründung und Arbeit der Umwelt-Bibliothek

Schon länger wird in der DDR-Umweltbewegung darüber nachgedacht, einen gemeinschaftlich nutzbaren „Bücherschrank“ einzurichten. Die wenigen kostbaren Exemplare an verbotenen und unerwünschten Publikationen, die sich in Privatbesitz befinden, sollen möglichst vielen Interessierten zugänglich gemacht werden. Ab September 1986 versucht die Ostberliner Umwelt-Bibliothek (UB), diese Idee umzusetzen und so das staatliche Informationsmonopol zu unterlaufen. Damit trägt sie dem stetig wachsenden Informationsbedürfnis in den gesellschaftskritischen Kreisen Rechnung.

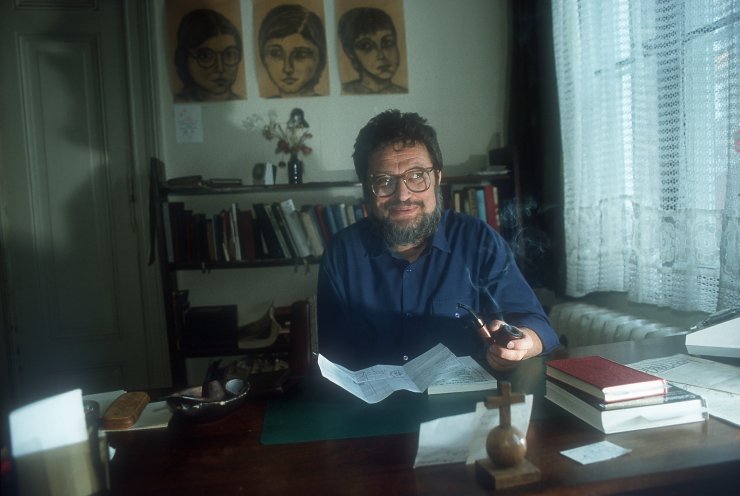

Eines der Vorbilder für die UB sind die polnischen Fliegenden Universitäten, die bis zur Ausrufung des Kriegsrechts 1981 in Privaträumen Vorlesungsreihen unabhängiger, oft prominenter Wissenschaftler anbieten. Und zwar zu Themen, die in der staatlichen Publizistik und im offiziellen Wissenschaftsbetrieb nicht oder nur in zensierter Form behandelt werden. Unter dem strengen Sicherheitsregime der DDR ist ein solches Konzept nicht umsetzbar. Doch bei der Kirche findet die UB den nötigen Freiraum, schwer zugängliche beziehungsweise verbotene Literatur zu sammeln. Die UB-Mitarbeiter nutzen auch die Sonderdruckgenehmigung der Evangelischen Kirche, um unter dem Vermerk „Nur für den innerkirchlichen Gebrauch“ Systemkritisches zu veröffentlichen.

Ökologische und kritische Schriften unter dem Schutz der Kirche

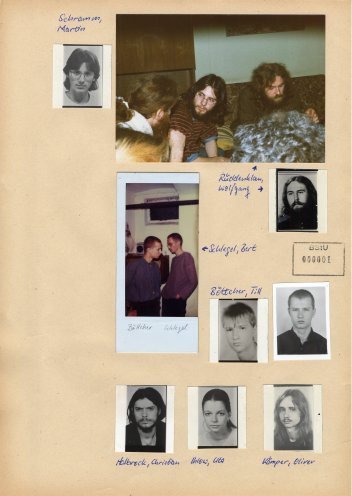

Zu den Initiatoren der UB zählen Carlo Jordan, Oliver Kämper, Wolfgang Rüddenklau und Christian Halbrock. Sie sind schon einige Jahre in der Umweltbewegung aktiv und in verschiedenen Berliner Ökokreisen organisiert wie dem Friedens- und Umweltkreis der Pfarr- und Glaubensgemeinde Berlin-Lichtenberg. (Der Pfarrerssohn Christian Halbrock berichtet im Zeitzeugen-Video über seine Zeit in der Berliner Umweltbewegung und der UB.)

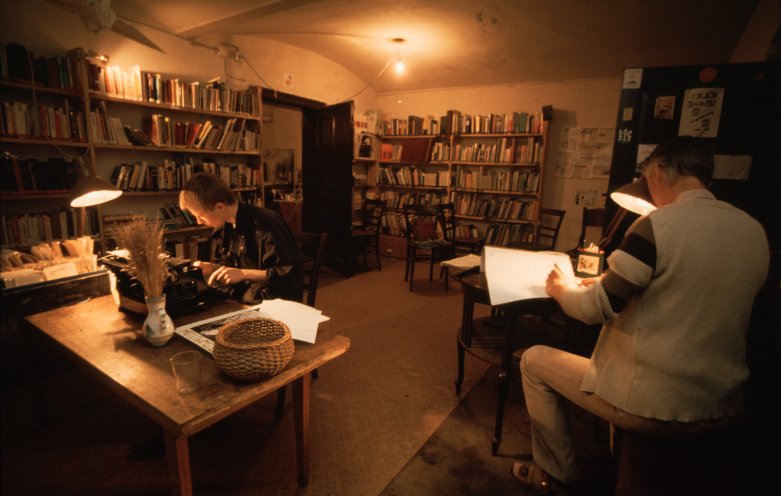

Bei Pfarrer Hans Simon in der Ostberliner Zionskirche findet die UB 1986 in zwei Kellerräumen Platz, Bücher, Broschüren, Infohefte und Zeitschriften zu sammeln. Die Bibliothek bietet Veröffentlichungen an, die aus den Umwelt-, Friedens-, Frauen-, Dritte-Welt- und Menschenrechtsgruppen der DDR kommen. Ein Postverteiler wird eingerichtet, sodass die auswärtigen Gruppen sich kontinuierlich die neuesten Publikationen wie den grenzfall abholen können. Außerdem bietet die UB Hintergrundinformationen über den atomaren GAU in Tschernobyl oder die Dokumentation über die Wahlfälschung. Zudem erhält die UB Literatur aus der Bundesrepublik, die weit über die Umweltproblematik hinausreicht. Die Publikationen kommen über illegale Wege und beinhalten Themen, die in der DDR unter die Zensur fallen.

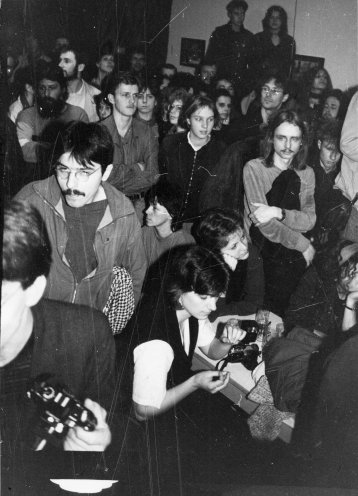

In der UB-Galerie finden Vorträge, Videovorführungen, Ausstellungen, Konzerte und Lesungen vor allem staatlich unterdrückter Künstler statt. Das ausgefallene Galerieprogramm und das breite Angebot an sonst nicht erhältlicher Literatur lassen die UB schnell zu einem wichtigen Treffpunkt oppositioneller Kreise werden. Vor allem unangepasste junge Leute fühlen sich stark angezogen.

Kleine Auflage, große Reichweite: Die Umweltblätter

Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit bildet die Herstellung und Verbreitung der Samisdat-Zeitschrift Umweltblätter. Mit ihr gelingt es den UB-Aktivisten, dem Medienmonopol des Staates eine eigenständige Publikation entgegenzusetzen. Die Auflage steigert sich von 200 Exemplaren im Oktober 1986 auf 2.000 im Jahr der Revolution 1989. Unter den Schriften der DDR-Opposition sind die Umweltblätter, die zum Schluss monatlich erscheinen, mit Abstand am weitesten verbreitet. Als sich im Herbst 1989 die Ereignisse überschlagen, reagiert die Redaktion mit der Herausgabe des ersten telegraph am 10. Oktober. Die zweite Ausgabe erscheint schon einen Tag später, die dritte am 15. Oktober 1989 – jeweils in einer Auflage von mehreren 1.000 Exemplaren.

Daneben drucken die Aktivisten der UB zahlreiche andere Publikationen der Oppositionsbewegung. Es werden auch Flugblätter vervielfältigt. Nach der Gründung von neuen Bürgerbewegungen, Parteien und Initiativen 1989 sollen deren Aufrufe und Erklärungen unters Volk gebracht werden. Die Maschinen und Drucker arbeiten in dieser Zeit rund um die Uhr. Die UB-Druckerei ist praktisch die einzige freie Druckerei des ganzen Landes.

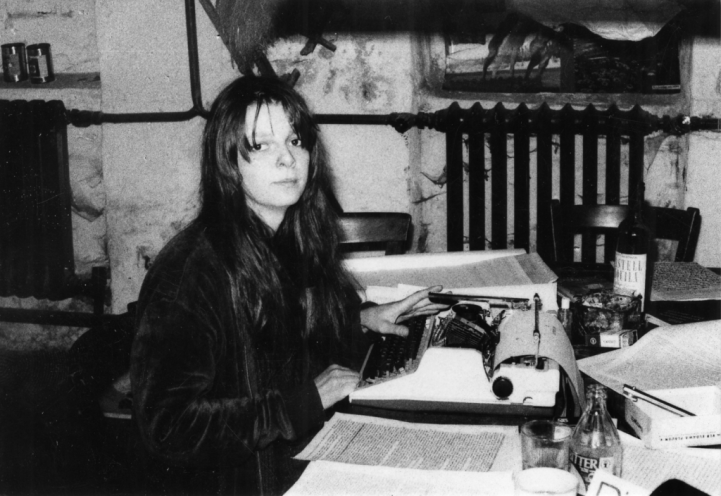

Vom 24. auf den 25. November 1987, eine Viertelstunde nach Mitternacht, dringen Generalstaatsanwalt und Stasi-Mitarbeiter in die UB ein und überrumpeln die Drucker, die gerade die neuste Ausgabe der Umweltblätter produzieren. Die anwesenden sieben UB-Aktivisten, darunter auch Uta Ihlow, werden festgenommen, ihre Druckmaschinen konfisziert. (Uta Ihlow berichtet im Zeitzeugen-Interview über ihr Engagement bei der UB, die Aktion „Falle“ und ihre Verhaftung. Auch Frank Ebert, der 1988 zur UB kommt und dort Drucker wird, erzählt seine Geschichte im Zeitzeugen-Video.)

Die Aktion "Falle" des Ministeriums für Staatssicherheit führt zu zahlreichen Protestaktionen in Berlin; Solidaritätsbekundungen für die UB kommen aus dem In- und Ausland. Aufgrund des internationalen Drucks muss die Stasi die Verhafteten freilassen. Die UB kann ihre Arbeit fortsetzen, zunächst durch die Hilfe von Mitarbeitern der Evangelischen Kirche, später durch Spenden aus dem Westen. Von dort werden Maschinen, Farbe, Computer und Drucker heimlich nach Ost-Berlin geliefert. Die UB wird über die Oppositionsszene hinaus bekannt und zum Symbol für erfolgreichen Widerstand gegen das Regime.

Die Stasi-Razzia legt der UB noch lange nicht das Handwerk

Wenige Monate später kommt es zu ernsthaften Konflikten in der Gruppe. Die Mehrheit der UB-Mitglieder lehnt es im Frühjahr 1988 ab, als Kopf eines DDR-weiten Netzwerks zu dienen, da man hier eine zentralistische, parteiähnliche Struktur befürchtet. Fünf Mitglieder der UB, unter ihnen Carlo Jordan und der 25-jährige Matthias Voigt, favorisieren diesen Gedanken jedoch. Sie gründen das Grün-ökologische Netzwerk Arche und geben die Samisdat-Zeitschrift Arche Nova heraus. Die Trennung verläuft nicht ohne persönliche Auseinandersetzungen, die durch Stasi-Spitzel noch verschärft werden. Diese gezielten Aktionen bleiben aber ohne Erfolg: Es entstehen zwei effektiv arbeitende Oppositionsgruppen.

Bis zur Revolution im Herbst 1989 ist die UB an allen wesentlichen Aktionen der Berliner Oppositionsgruppen beteiligt. Im Oktober 1989 organisieren die UB-Mitarbeiter zusammen mit Gleichgesinnten die Mahnwache an der Gethsemanekirche. Im September 1990 beteiligt sich die UB an dem Hungerstreik und der Mahnwache im Archiv der ehemaligen Stasi-Zentrale, wodurch das Stasi-Akten-Gesetz und die Öffnung der Akten erkämpft werden.

In den folgenden Jahren macht die UB noch ein paar Mal von sich reden, zum Beispiel bei der Organisierung der Schiffsbesetzung in Peenemünde, mit der der Verkauf von DDR-Kriegsschiffen an die indonesische Militärdiktatur verhindert werden soll. Die UB organisiert auch Aktionen gegen die russische Intervention in Tschetschenien. Im Dezember 1998 muss die UB aus finanziellen Gründen aufgelöst werden.

Zitierempfehlung: „Verbotene Bücher - Die Gründung und Arbeit der Umwelt-Bibliothek“, hrsg. v. Bundeszentrale für politische Bildung und Robert-Havemann-Gesellschaft e.V., letzte Änderung September 2021, www.jugendopposition.de/145321

- 00:00:00 | 00:00:00

- Kontraste-Bericht: Sommerfest in der Umwelt-Bibliothek

- Uta Ihlow - Über ihre Arbeit bei der Umwelt-Bibliothek

- Christian Halbrock - Berliner Umweltgruppen und die Gründung der Umwelt-Bibliothek

- Christian Halbrock - Die Umwelt-Bibliothek als Informationsquelle

- Frank Ebert - Drucker bei der Umwelt-Bibliothek

- Radio Glasnost: Interview mit Wolfgang Rüddenklau über die Arbeit der Umwelt-Bibliothek

- Radio Glasnost: Peter Wawerzinek bespricht die Ausstellung Igor Tatschkes und der AG Mauerstein in der Berliner Umwelt-Bibliothek

- Radio Glasnost: Peter Wawerzinek im Gespräch mit dem unangepassten Maler Igor Tatschke

- Radio Glasnost: Bericht über die Zeitschrift Arche Nova des Grün-ökologischen Netzwerkes Arche

- Radio Glasnost: Die Arche auf einem Treffen ost- und westeuropäischer Umweltgruppen in Ungarn

- weitere Videos

Freie Wahlen!

Freie Wahlen!  Volksaufstand

Volksaufstand  Die Mauer muss weg!

Die Mauer muss weg!  Hände weg von Prag!

Hände weg von Prag!  Holt Biermann zurück!

Holt Biermann zurück!  Schwerter zu Pflugscharen!

Schwerter zu Pflugscharen!  Menschenrechte

Menschenrechte  Revolution

Revolution